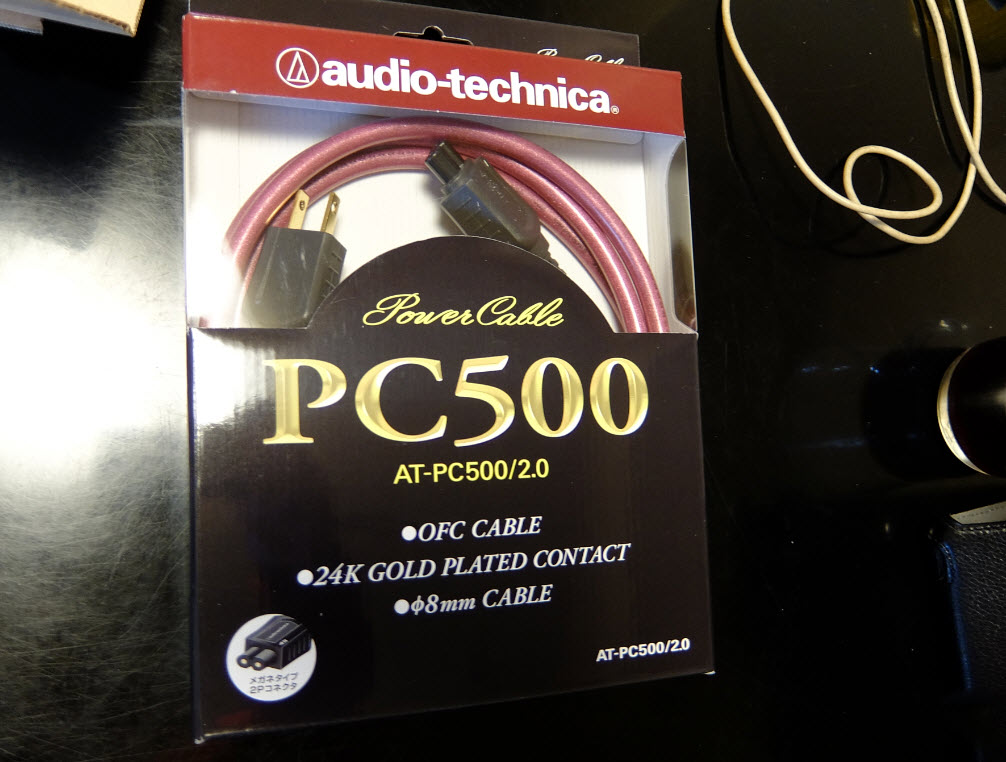

オーディオテクニカのAV機器用電源ケーブルAT-PC500 2メートルのものです。

パナソニックのミニコンポSC-PMX9SをLTD化するのにこれが最終パーツ。

OFC電源コードの一番安いやつ。

LTD純正のスピーカーケーブルもカナレの一番安いやつらしいのでこっちもこの程度でいいかなという選択。

商品パッケージ裏面の記録

いろいろ書いてる。

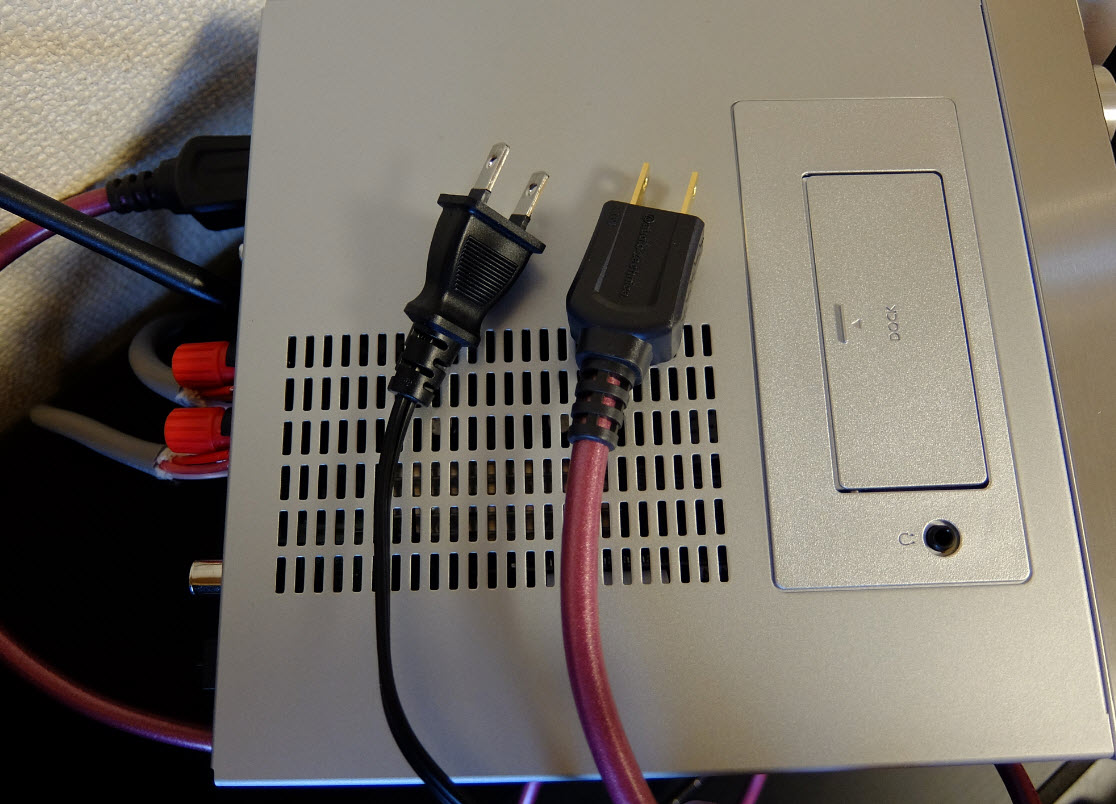

純正電源コードとの比較

こうやって比べるとかなり太い。太けりゃいいというものではないそうですが、まあ見た目も大事。

なんせオーディオの音質なんてのはあくまでも好みの問題、つぎ込んだ愛情とか金額で聞こえ方なんて変わるものです。聞こえ方なんてのは心理的なものが一番大きいと思う。

なので細かなパーツをつぎ込む楽しさは「音質アップ」に十分関与する「自分の心理状態」に大きく影響するのです。

だから楽しい。

ここで注意事項 電極間違うと意味なし(忘れるので)

AV機器に限らずですが、家庭用電源にもN極(電流が出て行くところ)とS極(電流が出てくるとこ)というのがあって(コールドとホットともいう)コンセントの差込口に対してこの電極を合わせて差し込む必要がある。

このオーディオテクニカの電源コードには「N」と表記されてるので家庭用なら普通は左側がN極なのでその無機に差し込む。

これでアンプ側にもメガネケーブルの片方に「N」とあったのでどっちに繋ぐか迷ったけど、これはどっちでもいいみたい

これでアンプ側にもメガネケーブルの片方に「N」とあったのでどっちに繋ぐか迷ったけど、これはどっちでもいいみたい

一応繋いでは50年台録音のJAZZなどを音量あげて聞いてみて高音出るとこ(ツイーター)に耳くっつけて空気音と電磁的ノイズがどの程度出方が変わるかチェックした。

正直よくわからない。

まあ、差し込みさえ間違えなければアンプの場合問題ないっぽいので気持ち的にOKならもうこの事(電極)は忘れて、「電源ケーブル交換したんだからいい音するはず」と自分の中で念ずればいい。

するといい音に聞こえるから。

車いじりで言うならこのあたりはホットプラグとかプラグコード交換して加速が良くなった(ような気がする)みたいなもんだろう。

でもって思い込みの

音質効果はどうか?というと

このSC-PMXは聞けば聞くほど重低音と高音が強い特性にあるみたいで中音域が聞こえにくい。

音量をレベル30くらいまであげると良い混ざり方するけどそれでも中音域は弱い。ボーカルやサックスなんかがリードする曲でやや控えめにリードのトラック録音されてるような曲の場合は前に出てこない感じ。

これが電源ケーブル交換でS/Nが多少良くなったのかサックスやトランペットの音が金属的に聞こえるようになった(気がする)。

もともと低音は輪郭がわかりやすい特性の純正スピーカーとの組み合わせながらも低音がブーミーに歪むような感じが少し減りより輪郭がわかるようになった(気がする)。

高音はもともと芯がある聞こえ方なので変化は感じにくい。

全体的に音がわかれて聞こえやすくなった(気がする)。

でも、どうしてもフルレンジスピーカーで音を出してるBOSE SOUNDLINK3には中低音の一番好きなところが負けてる。3ウェイなので低位が悪いんだろうけど。。スピーカー変えようかな。。

全体的には幅広い音域を美しく表現出来るので全体的にはこっちのほうが大音量では圧倒的にいい音に聞こえるけどね。小さい音量だと最近の一体型モバイルスピーカーの心地よい高音質にはかなわないねコンポは。。

おまけ 中音域が聞こえにくい場合の対処法

中音域が聞こえにくいのをなんとかするためにバスレフポートにマイクロファイバー製のタオル(100円くらいの)を突っ込んだ。

その結果、壁際ギリギリ設置のスピーカーからでも高音の反射がかなり低減されたおかげで中低音域の歪が減った(これは間違いない)。

出力特性から見ても無理に大音量出せるようにしてる能率が悪い?(低い)スピーカー(82db/m)でインピーダンス3Ωなのでバスレフ閉じるのは狭い部屋や反射がキツイ部屋では有効かと。。(いろいろ調べて行き着いた)

タオル突っ込んだの20数年ぶりやな。。マイクロファイバーなんてその当時なかったから音の吸い方ハンパねえって感じで自己満足。

バスレフポート閉じると

重低音が減った気がする場合が多いと思うけど、結局は振動してるコーンや床や壁なんかから耳に届く音に余計な高音のほうが混ざってるわけだからタオル突っ込んだりすると変化は一番感じやすい。悪化か改善かと感じるのは好みによるものだ。

カセットテープでラジカセとかミニコンポでドルビーNR(ノイズリダクション)いれたり切ったりしながら聞いたりしてた時代の耳なのであたたかみがある音(ノイズと一緒に高音殺してしまったような)が好きだったりする部分もある。もちろんノイズ入ったまま高音カリカリも好きだけど。。曲によるよね、あと体調とか。。写真と一緒で音楽もノイズがシャープさを引き出してくれるしね。。

当時はなけなしの小遣いでハイポジションとかChromeテープにカネかけたりしたもんだ。。懐かしい。

それと比べると今のコンポとiTunesのAirplayなんて神がかりなくらい高音質だから聞き分けるのも難しい。。

手軽にハイレゾを楽しもうとコンポ買ったけど結局ハイレゾ(24bit 196khz)はほとんど使わずAirplay経由(16bit 44khz)で聞いてる。

個人的には手軽さとか便利さが一番の求めてる性能なのかな。

これで、SC-PMX9sのLTD化計画は一旦終了。

いろいろやったのでそこそこ変わったと思う。

ベースはミニコンポなのでシステムで組んだコンポーネンツ様にはかなわないだろう。車で例えるとライトチューニングの軽自動車くらいのパワーは出るようになったという感じ。

ハイパースポーツにはどうしてもパワーでは勝てないが山の下りとか小回り(利便性)ではこっちのほうが上だなみたいな。。

ミニコンポって軽自動車みたいで面白い。

次はタイヤ交換みたいなイメージでスピーカー交換かな。。

本気でやるとクルマと一緒でこの世界はヤバイので手頃な感じでやるオーディオ遊びも楽しいものです。

結論

電源ケーブル交換の効果はあるのか無いのか?

耳が弱ってるんではっきりと効果あるよとは言えないわけですが、

電源ケーブル交換は一番効果ありそうな気はします。