最近、古いJBLの音が好きだと自分でわかってきた。

いい音するユニットで音楽聴きたい。好みの音で鳴らしたい。

そうなると好みの音が出るユニットに興味が出るわけでLE5-2でアルニコマグネットの元気ビンビンなサウンドに目覚めてしまった。

アルニコの古いJBLユニットを使うと「軽い低音」が表現できるようになる。

この低音楽器の音程がつかみやすく、低域に生まれる解像感、そしてそこから生まれるつんざくような高音。

これは一度聴くとやめられない。

12インチもアルニコにしたら?

と疑問が出た。

オーディオやってて出てくるこういう疑問は気付かずして己の願望となり欲求として潜在意識に埋め込まれてしまう。

そして気が付くと、、。

手元にアルニコユニットが。。

理想をいえば15インチのD130なんかを使ってみたいけど、現実に目を向けると我が家では12インチまでがハンドリングできる限度。それゆえ選択肢には30センチウーファーしか眼中にない。

JBLの始祖ジェームスバローランシングが作った初期の銘器D130、D131あたりを少し進化させたフルレンジユニットの特徴であるアルミセンタードーム。

JBL使いの諸先輩方のブログなどでこのユニットの魅力

このD123は、JBLを代表するユニットのひとつといっても過言ではなかろう。JBL初期のシグナチュアー・シリーズのひとつでランシング氏の携わった 製品のひとつだ。また、このユニットは幾度かの設計変更を経て現在でも同社のウーファーユニットして生き残っていることからも当時の基本設計の素晴らしさ がうかがい知れる。

若くして亡くなったJBL本人がその設計に携わった数少ないユニットの一つと言われている。

米西海岸の澄み切った青空にも譬えられるJBLサウンドは、JBLサウンド社(1946年にジェームス・バロー・ランシングが設立)の創業期に生まれたユニット群が原点です。 そのユニット群とは、フルレンジユニットのD130、D131、D216、高音用ドライバーユニットの175、275、375などです。 私が使用しているフルレンジのD123は少し後の1950年頃に生まれたユニットで、後にLEシリーズの開発者となる優秀な技術者B・ロカンシーが設計したという説が有力です。 またもう一つのLE85は、ステレオ時代を迎えた1960年代、さらなる Linear Efficiency を求めて開発されたLEシリーズの一つで、275を強化して生まれたユニットです。

誕生は1950年代のユニット。のちのLEシリーズにつながるJBLサウンドの原点的なカラッとしたサウンドが魅力のユニット。

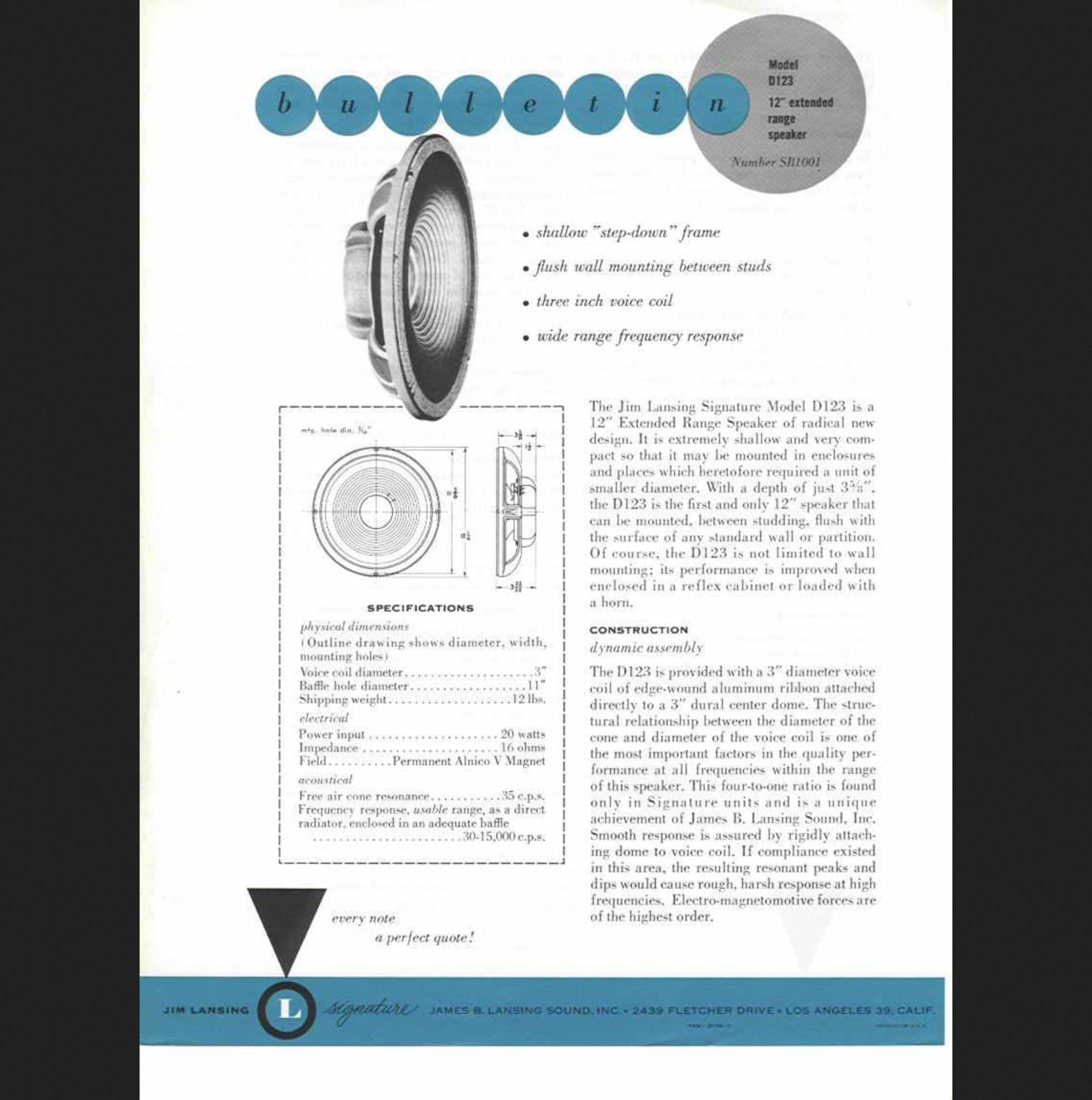

スペックは

これは16Ωモデルのスペック

自分が入手したのは8Ωのモデル。

50年以上前に作られたわりにきれいなコーン

この頃はダンピング剤や専用の塗料は塗ってない仕様

エッジもほぼ永久に劣化しなそうな材質。布製?

シグニチャースピーカーとの刻印

マグネット背後に熱放出用ダクトがある。

ペアのもう一方。強度を高められた贅沢なフレームで支えられる各パーツ。

ターミナルもそのまま使えるレベル

4312に使われている2213Hと比較すると振動板(コーン)の厚さが半分くらいかそれ以下の薄さ。それゆえこのユニットが放つ低音は軽くウッドベースなどの低音楽器の音をより鮮明に耳へ届ける。

自作ベースのJBL4312エンクロージャーへ換装作業

すでに配置されたアルニコユニットのLE5-2との相性はどうなのか?

こちらもいい音がするJBL12インチの定番ユニット2213Hと同じ大きさのD123

能率98db(1Khz 1n/W)と現代ではなかなかお目にかかれない高能率ユニット。軽いコーンとアルミセンターキャップが放つ音は中高音が飛び出すような出音が特徴。低音は量的に少なく感じるが測定器で見ると下は60Hzあたりまで出てるようだ。F0 40Hzくらいから上は10Khzくらいまで出てるまさにフルレンジユニット。

スペック上は30Hz~15Khzとあるようだが実際は80Hz~5Khzくらいがプラスマイナス12dbの範囲内。

4312シリーズ標準搭載の2213Hは低音専門のウーファーとして周波数特性が出ておりF0 25Hz~30,000Hzまでとフルレンジっぽくも使えるが89dbに抑えられた能率が物語るようにD123などの軽いコーンと比べると重たい低音を得ることができる。

JBL4312B MK2という雑に扱ってもエンクロージャーに全く傷がつかない銘器エンクロージャー。いいエンクロージャーだと思う。

こいつにD123インストール完了

ウーファー部とスコーカー部がアルニコユニットになった4312BMK2

まずはフルレンジで鳴らす

フルレンジで鳴らすと驚いた。

低音から高音までよく出てる。

推奨エンクロージャーは70リットル~となってるので40リットル程度の4312ボックスでは低音に不足を感じやすいが無伴奏チェロやピアノのソロなんかは意外と1発でもいい感じに聞こえる。

4Khz~のツイーターを稼働させる

内部ネットワークで4.5Khzからクロスしてる035Tiを鳴らすと、2ウェイで完成された音になる。

もうこれでいいかな。。と思えるくらい解像感も出る。

LE5-2も同時に鳴らし3ウェイで音を出すと、、。

JAZZアルバムの多くでサックスやトランペットの音が耳をつんざくようなぶっとくて硬い音になる。これはこれで悪くないが、、。

こういう音が聴いてて疲れる音という部類になるのかな?

ものすごい音だったのでこの3ウェイはやめておく。

せめて2ウェイ、

D123は聴くジャンルや好みに合わせてフルレンジ1発で使う方がいいユニットだ。

位相をツイーターと反転させたり合わせたりと

鳴らし方を変えたが、

低音域からフルレンジで鳴らす4312系の鳴らし方(ネットわ)ではやはり高音域とは反転させる方がいいかもしれない。こういうのも環境(部屋)次第かも。

このエンクロージャーで使った場合、低音に関しては2213Hが出す沈み込むような低音には及ばない。しかしD123はバックロードエンクロージャーや70リットル超のバスレフエンクロージャーにいれればこの4312と2213Hが出す低域に負けないくらいの低音は出るんじゃないだろうか?と思った。

耳では聞こえないけどかなり低い40Hzあたりでもアプリのオシロスコープは反応していた。

見た目は悪くない(個人的に)

今までのLE5-2仕様の4312でも軽く乾いたカリフォルニアサウンドが出てるもんだと思っていたけどD123はさらに軽く乾いた音が出る。グラフィックイコライザーでユニットの周波数特性で落ち込む帯域を補正していろいろ鳴らしてみたが現時点ではこれに最適なエンクロージャーを持ってないので一旦取り外した。

やはり録音された出るべき低音ができるだけ下まで出せる2213Hは優秀で、このエンクロージャーで各ユニットと組み合わせると耳で聞こえるレンジの広さでは圧勝。

しかしながらD123単発でならした時に一瞬聴いただけでで4312を凌駕するような音の迫力というか爽快感があっった。上から下まで軽やかな出音。3発と比べた時のレンジの狭さを補って余りある魅力的なボーカルやブラスの表現力がある。

単発でここまで鳴るユニットってすごすぎる。

これはこれに合うエンクロージャーを見つければ2ウェイ仕様でかなり聴き応えのある音が出るスピーカーシステムになるだろうなと感じた。

かなりいいユニットだと思う。

しかし今の自分では扱いきれない。

かなり上級者向けの高性能ユニットだ。

自作の道へ進むかもしれない。。

4312のLE5-2アルニコ仕様は本当に素晴らしい音が出る。

しかしこのユニットも使いたい。。

FT600ホーン&ドラーバーも余ってるし。。

また悩ましい日々が続く。。

ああ、木工技師になりたい。。