久しぶりのオーディオ日記です。

素人なりに考えたiTunesのイコライザー設定に関する個人的な意見です。

誰にでも当てはまるものではありませんが、これから機材をグレードアップしたり良い音を求めて沼にハマり始めた人などオーディオ好きな人なら理解していただける部分もあるかと思い日記にしました。

個人的にはこのバックロードホーンとこの中華デジタルアンプこれにiTunesのイコライザーで十分最高な音だと感じる。

そんな耳の持ち主です。

個人的なヘッドフォン用のiTunes設定はこちらに書いてます。

※ゲームの音やアニソンなど電子音の楽曲はあまり聞かないので、ここにある設定とはまったくもってこれとは異なると思われますのでご注意ください。

ここではあくまでも楽器演奏による録音楽曲(ジャズ、ロック、クラシック、R&B、歌謡曲など)を我が家にある低価格なオーディオシステムで美しく最高の音質で聞くための解説をしています。

この記事はオーディオマニア気味な思い込みも含まれるため、

- オーディオアンプを買ったこと無い

- オーディオアンプ使う予定もない

- スピーカー使ったこと無い

- スピーカー買う予定もない

なんて人は読んでも無駄だと思います。

ほんと個人的な好みなので。。

あと、システムで音決めできてるような上級者などイコライザーなんて使わない人には関係の無い話でございます。

では、

AppleMusicの音源をiTunesで高音質に聞くための経験談シリーズです。

最近は自宅よりも仕事場で音楽をかけることが多くなり、

- 部屋が狭い

- 部屋の壁が薄い

- 窓の外の騒音がうるさい

こういった厳しい環境なので、使ってるオーディオ機器とともにiTunesのイコライザーも頻繁に活用しているので参考になればと思います。

iTunesのイコライザー設定ベストバランスは

ネットでググると、iTunesのイコライザー神セッティングなんてものが出てきます。

内容を見ると低音と高音の一部周波数を上げるセッティングになっています。

こういうものが検索上位に出るということは

多くの人がこの設定の音が好みに近い

というひとつの答えなのではないかと考えております。

(現在のネット環境はそういうもの)

そもそもですが、iTunesのイコライザーを使う人は多くの場合

- PC用の小さいスピーカーを使っている

- PC自体のスピーカー(小さい)を使っている

という環境が考えられます。

これより多いのがイヤフォンやヘッドフォンを使ってのiTunes視聴だと思いますが、今回はスピーカーからより良い音(好みの音)で音楽を聞くことに焦点を当てた内容とします。

まずはスピーカーの鳴らし方を知るほうがイヤフォンやヘッドフォンのコアユニットを動かす際の知識になると思いますのでスピーカーで音楽を聞く際のイコライザーセッティングについて説明します。

最高のイコライザー設定で出てくるアレは正解であり間違いである

どこのサイトとかそういうのは言いませんが、多くの似たような記事を見かけます。

10年以上前に海外のどこかのサイトでプロが作った設定だということで多く知られている設定です。

左から順に+3、+6、+9、+7、+6、+5、+7、+9、+11、+8

こんな感じの設定です。

これは誰もがいい音に感じるかどうか?

と聞かれますと個人的に、答えは YES です。

誰もがいい音に感じるかどうかは別として、

まず知っておくべきなのは

これは高音が出にくい500円位の安物のイヤフォン(ヘッドフォン)用の設定と想定すべきです。

なので

高級な良い音が出るイヤフォンを使う場合やスピーカーを使う場合は間違いです。

良い音には聞こえますがユニットやDACなどの機材が壊れる場合があります。

低音は125Hzを中心に上下1オクターブずつ強めに出力を上げています。

高音は2KHzから上を3オクターブ同様に強めています。

悪くないです。

安いイヤフォンの多くは2KHzから上の出力よりも500Hz未満の40Hz付近までのほうが強く出がちです。

そのため一般的に高音域と判断されやすい2KHzから上を全体的に強化する。

これによって低域と広域がバランスされ

- 良い音

- クリアな音

- 低音がめちゃくっきり

などと言われるような「良い音」と言われやすい出音特性になるはずです。

しかし、この設定、

イコライザーのメモリすべてがいじられています。

一番低いものでも32Hzでプラス3レベル

その次のものでも1KHzでプラス5レベル

これ無駄だとわかる方はオーディオマニアですよね。

無駄どころか

これが大間違いの理由となります。

視聴環境によっては音が割れます。

とんでもないデジタルノイズがガガーっと出ます。

なので注意が必要です。

安いイヤフォンは多くの場合、能率が低いのでこれくらい出力挙げてやっとまともに聞こえる。

そんな感じです。

能率とは

能率というのはスピーカーユニットやイヤフォンのユニットの出力がどの程度の電流でどれくらいの音圧を出すか?というものを表すもので一般的には周波数1KHzで計測されてます。詳しくはググれば出てきます。

能率知らない人はこの先読んでも理解できないので去ってください。

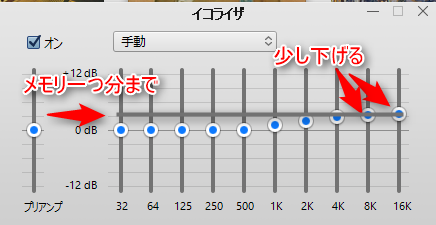

iTunesイコライザーの設定は最大でもレベル3まで

ここが大事なところなのですが、iTunesの音源を外部DAC特にオーディオメーカー品など良いものを使ってる場合はiTunesのイコライジングを12段階のうち3/12くらいまで。つまり3段目までに収めないと音割れが頻発します。

これは視聴する音源にもよるのですがレコーディングレベルですでに大きめに入力されてる音源の場合、イコライザーを上げるとかなりの確率でアナログ段階で音割れします。

音割れしてアンプで音量増強されるのでスピーカーユニットや高級イヤフォン(高能率タイプ)では激しいガガガ音やザザザ音となって音楽が消え去ります。

iTunesのデジタルデータについての詳細は調べてもなかなか詳しい内容が見つからないので存じません。しかしながら多くの場合外部DAC(デジタル・アナログコンバーター)はTI製(テキサスインスツルメント製)のものが使われており、はっきり言えばどれも同じようなものです。

その外部DACチップへ通してアナログ化してアンプなどで音量を増幅させる。そしてスピーカーで空気を揺らす。

通常、そんな環境が音楽視聴環境です。

この普通の視聴環境ではiTunesのイコライザーをレベル3以上へは上げない。

これがうちにある機材では鉄則になっております。

さまざまな録音音源をiTunes経由で鳴らして来た結果、これが望ましいレベリングだと感じています。

ということですので、

ネットで見つかるiTunesのイコライザー設定

その多くは安いイヤフォンを使う場合はアリ。

でもちょっとイイもの使う人はやらないほうがいい。

そんな設定であります。

同時にスピーカーで音楽聞く際はやらないほうがいいし、外部ポタアン使う場合もやめたほうがいい。

やるなら全体的に3dbぁら5db下げてトーンカーブだけ真似る。

そんな使い方でいいと思います。

アナログイコライザーでも同様

自宅の音響研究所(笑)で24×2のステレオイコライザー(パナソニック製)を使っていろいろ試した結果、こちらでも上下12dbの調整が可能なのですが、6db以上の増強を施すと音割れする場合があります。

なぜアナログ段での増強がたかだか6db強化程度で音割れするのか?すごく悩んで調べましたが、結局のところ、iTunesのAAC音源の仕組みそのものに原因があるようで、激しくイコライジングすればするほど音割れします。

我が家のスピーカーユニットがJBLのレガシーなオールドスピーカーユニットやフォステクスの高能率タイプなどが多いため、それが原因で音割れにつながりやすいというのもあります。

ハードオフのジャンク品で転がってる安物のコンポに付属するような6センチユニットの中古スピーカーだと不思議と音割れしません。

つまり、Appleが提供する音源は下手にイコライジングするよりそのまま普通の視聴環境で聞くほうが良いという考えがアップル側にあるかどうかは知りませんが、iTunesはそのまま聞けよというアップル側の自信からくるものなのかもしれません。

たしかにiTunesでの視聴はデフォルトこそ最強だと現時点では私自身も実感しています。

※ここでいう普通の視聴環境というのはPC本体のスピーカーやパソコン用の小さい安いスピーカー、あるいは激安の5000円未満のイヤフォンなどを言います。

さて、iTunesの音源の仕組みは未だ不明なのですが、以下のことが実体験ですでに実証済みです。

環境がTI製DACを使い、90db以上の能率を持つスピーカーユニットを搭載してる環境で発生した

音割れ。この音割れを引き起こす状況の要素は以下、

iTunesイコライザーで低音、高音同時に3db上げる

iTunesのイコライザーでマスターレベルを2db上げる

iTunesの元の音源データはiTunesイコライザーのマスターレベルの下げでデータに含まれる要素が減るという情報がありましたが、マスターレベルを上げることで増えるという情報はありません。

つまり、iTunesのイコライザーは基本的には上げるのではなく下げて使う方が良い。

そう考える方が辻褄が合うように思えます。

アナログのオーディオでもトーンコントロールやイコライザーは上げるのではなく下げるのが基本と言われてるので同様なのかなと思う次第です。

さて、中途半端な前置きが長くなりましたが、ここからが本編です。

自分にあった最高のイコライジング方法

好みの音は人それぞれです。

良い音とはその人の好みの音と定義します。

多くの場合、良い音とはそれぞれの楽器の音が離れてくっきり聞こえるなどクリアなサウンドと表現される音質が良い音の標準的な表現かと思います。

そんな標準的な良い音を出すための設定方法を解説します。

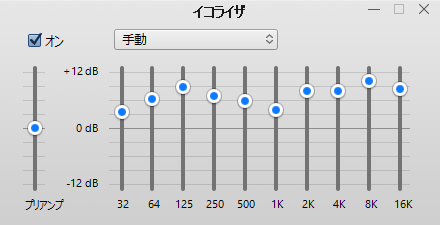

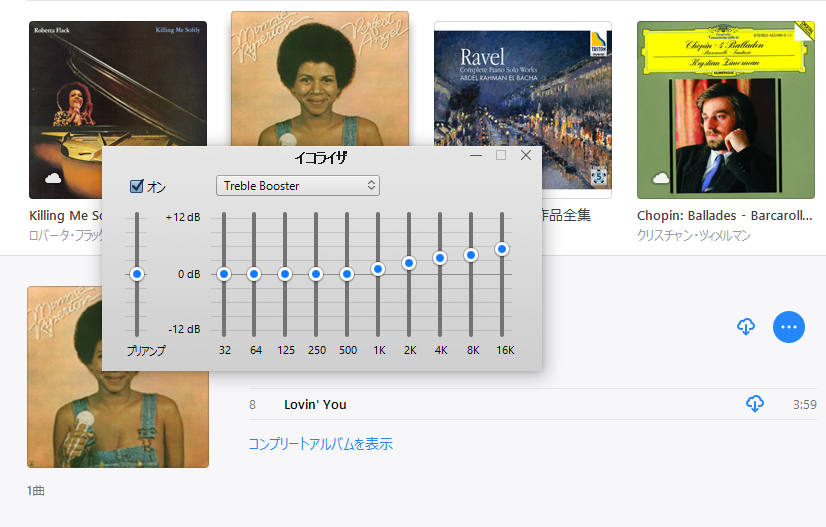

まず、今の私の部屋の現状から考え作り出した設定がこれ。

iTunesのプリセットイコライザーにあるTREBLEBOOSTER。

これを先程の説明の通り最高で3db上げまでに落とした設定です。

イコライジングカーブは

低音域は一切操作せず、1KHzから16KHzまで4オクターブ。

この4オクターブを数字が大きい周波数に向けて大きくスライドしていく。

そんな設定です。

どうですか?

めちゃ普通でしょ(笑)。

このめちゃくちゃ普通なセッティングにはめちゃくちゃ細かい理由も揃ってます。

いろいろやりつくすと当たり前の設定になるだけです。

このイコライジングで視聴する機材環境と楽曲

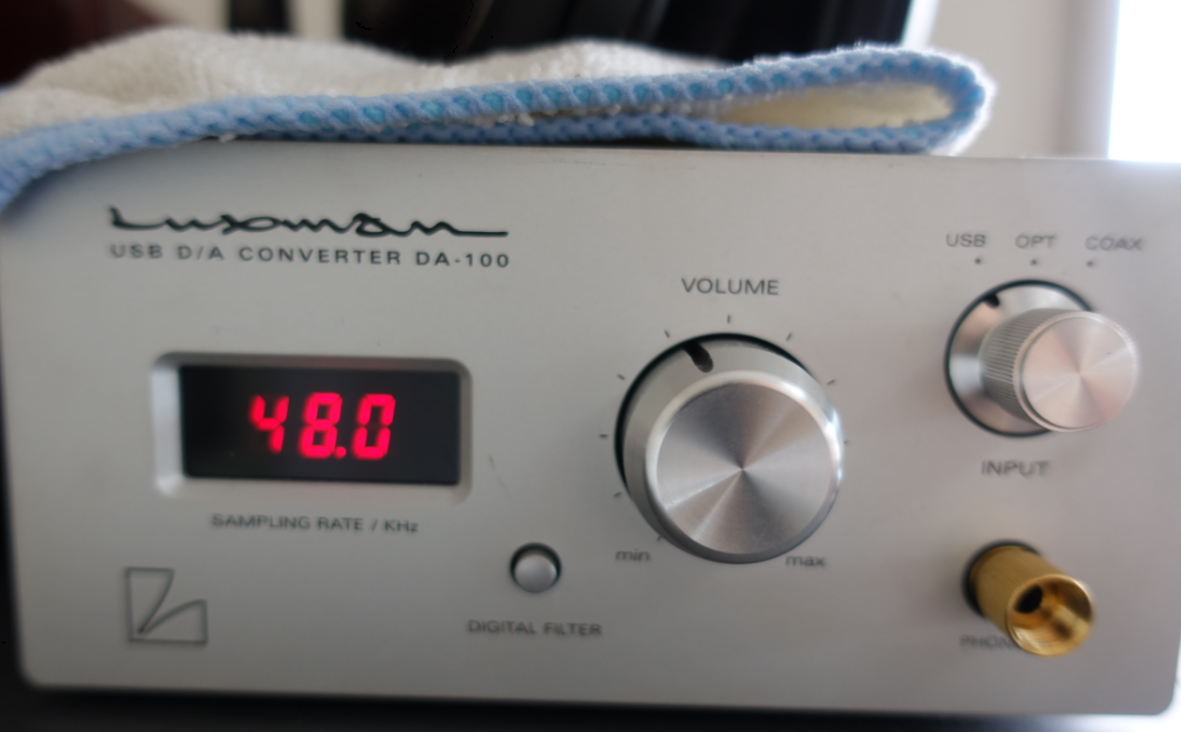

DACはLUXMANのDA100を使用。

アップコンバートなどはなく内部DACチップのTI製DACデジタルフィルターはオフにしています。

音質は中域が非常に聞こえやすい音質のDACです。

高音だけ目立ったり、低音が無駄に増強されることもないのでフラットなDACだと言いたいところですが本当にフラットなTEAC製のDACなんかと比べると妙に温かみのある音質になります。

温かみがある=超高音(10KHz以上の表現)が弱い

個人的にはそう解釈しています。

DACからアナログ化された出力は真空管アンプのトライオードRubyで増幅します。

純A級増幅で最大出力が5W+5Wの小パワーアンプです。

音質は低音が弱い。

この一言につきます。

A級でパワーが出にくい上に出力も小さい。

とうてい低能率スピーカーユニットには向かない。そんなアンプです。

しかし、あえて低能率なユニットに付け替えて長らく愛用しています。

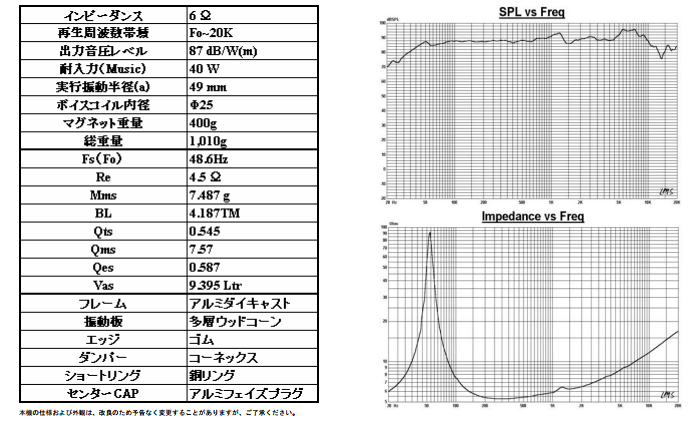

スピーカーユニットはパークオーディオPARC AUDIOの【DCU-F131W 】13cmフルレンジスピーカーです。

このDCU-F131以外にもフォステクスのFE108EΣを装着したりでアンプを300B真空管にしたりと、この部屋で良い音を鳴らすために多くの機材を投入し試行錯誤しました。

現在はエンクロージャーはハセヒロのMMを使用したバックロードホーンシステムになっております。

使ってるスピーカーユニットの出力特性に合わせた音作り

音作りにおける最終段階の機材はスピーカーです。

そのスピーカーですにおける重要部位であるユニットDCU-F131W。

このDCU-F131WはF0から20KHzまでの出力特性があります。

F0は48.6Hzとかなりの重低音までカバー。

そのぶん高域でインピーダンス低下が大きくなります。

つまり高音が出にくいんです。インピーダンスと抵抗値を見ると2KHzから上できれいに放物線が上昇しています。

つまり2Kから上は音小さくなる感じのスピーカーです。

とはいえ、実際にはこのフルレンジ一発で低音から高音まで問題なく美しい音が聞けます。

実際はこのようなグラフとは違い音というものは聞こえるものです。

さて、DACとアンプとスピーカーですが、

なぜこの組み合わせにしたのか?をここから解説します。

この部屋にはこれが最高そしてiTunesのイコライザーで最強

行き着くところ、

音楽視聴においてオーディオ機器の選び方は部屋の環境に合わせたスピーカー選び。

簡単に言うとこれでOKなわけです。

アンプ変えようが、DAC変えようが、ハイレゾにしようが44.1KHzだろうが、その違いなんてほんのわずかで聞き取れるレベルではありません。

AppleMusicのiTunes音源は個人的には最高です。

ハイレゾなんで全くもって不要。

DACによるアップコンバート、はあ?なにそれ?

そんなものも一切不要。

やり尽くした結果そう思います。

そんなことに金かけるよりも部屋に合わせたスピーカー選びのほうが大事。

大事すぎて他には何もいらない。

何もいらないとは大げさですが、そのスピーカーに合わせたアンプがあれば最高です。

さきほど上げたように

- 低音出にくいアンプ

- そしてこの高音より低音が目立ちやすいスピーカーユニット。

このスピーカーユニットをバスレフで低音増強するのではなくホーンスピーカーにして中広域を強めに表現する構造にし、さらに低音出にくいアンプに繋ぐ。

中域に温かみが出やすいDACからそのアンプとスピーカーへ運ぶ音。

それだけでもとろけそうな潤いのあるボーカルが聞こえそうです。

安物のスピーカーほど高音域の再生力が弱い

これ現実です。

低音も出てないけど超高音域が全く出せないから。

メチャクチャな出力特性になってる事が多いですよ。

個人的に聞く音楽は

主に聞く音楽は小編成のジャズや現代的なジャズ・フュージョンなどをBGM的に流してます。

ここが大事で、

BGM的に流すので重低音とかマジ無駄なわけです。

重低音が出ると壁が薄いワンルームマンションでは予測不能コントロール不能な壁ウーファーが響きます。

壁ウーファーというのはスピーカーユニットや環境音が出す空気振動を壁自信が受け壁そのものが振動音源になって音を響かせる状況を言います。

勝手にそう呼んでます。

これめちゃくちゃ鬱陶しくて、壁薄いワンルームマンションではこいつを抑えながら楽曲のベース音やバスドラ音を耳に届かせるのが至難の業になります。もちろん大音量ならなんでも聞こえるのですが、狭い壁薄ワンルーム。音量はかなり控えめです。

それでもすべての楽器の音が分離して聞こえる。

BGMでも一切の妥協はしません。

それがオーディオマニアなのです。

音量上げた瞬間そこがライブハウスになる。

目の前で楽器が演奏されてる。

そんな雰囲気の音作りをしています。

ちなみにBGM用のスピーカーはBOSEの101Mみたいな10センチフルレンジ一発のものが個人的には好みです。

音量は控え目になればなるほど低音は聞こえにくいもの

これも良い音を求めるなら常識的に知っておいたほうがいいです。

無知なYouTuberとかがウソばっかり言ってるのでオーディオ製品買う際は注意してください。

イコライザーの話と本線は全く同じ。

ボリュームもイコライザーなのです。

音量が大きければ大きいほど、その楽曲に含まれる楽器類の音はそれぞれ独立して聞き分けしやすくなります。

逆に普段普通にBGM流すレベルではどうしても低音が聞こえません。

いや、低音楽器が聞こえにくい。

そう感じるわけです。

ベース音がゴリゴリ、ブリンブリン聞こえにくい。

ピアノコンサートの左手演奏箇所が全く鳴ってない。

そんな風に感じるわけです。

ゲームの音やアニソンなど電子音の楽曲はまったくもってこれとは異なりますのでご注意ください。

ここではあくまでも楽器演奏による録音楽曲を美しく最高の音質で聞くための解説をしています。

低音が聞こえにくいのは低音増強ではなく超高周波増強で補える

ベース音が聞こえにくいからトーンコントロールで低音強めた

とか

バスドラ聞こえにくいからイコライザーで低音上げたった。

など、カーオディオの世界なんかでよく聞こえてきますが、カーオーディオはそもそもロードノイズとか車体振動音など外的騒音による音源の相殺周波数が多くで過ぎます。

車ではその周波数増強はマッチしても家屋内では完全に間違いなトーンコントロールになります。

まあ、車内騒音に近い状況であればそれを真似するのも音質改善作の近道ではあるのですが、通常は家庭内において良い音で音楽を聞くためには低音を下げるのが基本です。

低音が聞こえないという言葉の真意は多くの場合

低音が聞こえないのではなく低音楽器の音の輪郭が聞こえにくいんですよ。

これって10KHz以上の耳に直接聞こえない帯域を増強すると聞こえやすくなりますよ。

低音を下げるか高音域を周波数ごとに1オクターブごとに段階的に上げていくことができれば最高です。

多くのオーディオ機器では楽器そのものが発する周波数を細かく設定するのは不可能です。

でも高音とか低音だけとかの調整ができるものは多い。

ベースなど低音に聞こえる楽器類も4KHz周辺や10KHz以上の高周波は多く含んでいます。

トーンコントロール(イコライザー)を使う場合、

低音楽器がメインとして受け持つ周波数の低音域をいくらアンプで増強(トーンコントロール)しても良い音には聞こえません。

なぜならその音の輪郭というか音のエッジとなって聞こえる周波数が不足するからです。

トーンコントロールするならそのエッジとなりうる周波数を目立たせるようなチューニングをすることで低音楽器も含めたそれぞれの構成楽器の存在感が際立ちます。

アンプやイコライザーで低音域をふくらませるとベース楽器以外の楽器音のい低周波もすべて増強されます。

つまり楽曲全体の低周波素音がまるごと大きな音で出るため高音域の周波数が聞こえにくくなる。

高周波により存在感を出す楽器類、(ボーカル、ギター、ドラム、などなど)の音がこもって聞こえるようになります。

低音増強したって低音楽器の音は良い音には聞こえません。

低音楽器を良い音で聞きたければシステムが出力する音圧に見あった高音を出してやる必要があります。

長くなりましたが、

低音楽器をしっかりと分離して聞くためには

十分な低音域の再生力を持つシステム(スピーカーユニット能力)

これに加えてそれらをクリアに視聴化する超高音域の再生力が必要になります。

この超高音域は小さいスピーカーユニットほど得意とするところです。

小さいスピーカーユニットはそもそも重低音再生には向きませんが、重低音域もしっかりと振動はしています。

イヤフォンの小さいユニットでも重低音は聞こえますよね?

なので6センチもあるスピーカーユニットが重低音再生してないわけないんですよ。

低音ほど振動板からの距離で聞こえなくなるのです。

なので耳の穴に突っ込むイヤフォンは重低音聞こえやすいのに頭からかぶるヘッドフォンは重低音聞こえにくい。

そうなりやすいんです。

メーカーはそれをごまかすためにアホみたいな重低音を目立たせて高音が全くもって不足するクソ製品ばかり安売りしています。

ゲーミングヘッドフォンとかクソみたいな音しか出ないものがいい値段で売ってるのを見るとドン引きします。

でもそんなクソみたいな音のヘッドフォンや安物のスピーカーでも超高温8KHzと16KHzを強めてやればiTunesの音源は良い音に聞こえます。

それだけ高音再生と高音の増強は意味深いものなのです。

聞いてるのが人間ですから当然なんです。

話を戻しますと、

私の環境では

- 部屋が低音に反応しやすい壁を持つため、

- 低音が強く出過ぎないスピーカーを選び

- 高音はiTunesのイコライザーで調整

簡単に言うとこういう構成にしています。

これで完璧とは言いませんが、

それなりにお金の掛かった自宅の視聴環境よりはこっちの部屋のほうがよく聞こえる楽曲だってあります。

すべての楽曲を完璧に鳴らすことは不可能です。

自分が最も視聴するジャンルの楽曲をより良い音質で鳴らすために、

高音、高周波数の増強がポイントではありますが

小さいスピーカーユニット使ってるならこのイコラジングに合わせて低音域も増強してみるといいです。

ただし上げすぎると音データそのものが壊れてノイズになります。

あくまでもそのスピーカーユニットから耳までの距離に合わせて可能な限り低音も増強する。

というイメージで調整する低音増強はとても効果的です。

できるだけイコライザーではなくアンプ部分のアナログの音量調整(ボリューム)を上げてみて音を確認する。

これによって視聴環境は今手元にある機材でもかなりいい線まで音質アップできるんです。

スピーカーユニットの出力特性を知る

市販のコンポなんかだとスピーカーシステムの出力特性もわかりません。

市販のスピーカーでもユニット(振動板)の出力特性がわからないものばかり。

そもそもスピーカーユニットの出力特性を知るにはユニット単体を購入するような場合しか知り得る機会はありません。

FOSTEXのサイトでユニットを見てみるとスピーカーユニットの出力特性がわかります。

ユニットの特性に合わせてエンクロージャーを設計します。

そのエンクロージャーとの組み合わせによりスピーカーシステムとなり、システムの出力特性という表現になります。

スピーカーシステムの出力特性に騙されるな

ハイレゾ対応

なんて書いてあると「なんだか音質よさそう」なんて思ってしまって、3000円のスピーカーシステムよりもたちの悪い音が出る5万円超のスピーカーなんかに手を出してしまいそうになります。

まあここ数年、市販されてるハイレゾ対応と書かれたスピーカーはアンプ内蔵のものからそうでないものまですべて良い音と感じれるものは無いです。

皆無です。

本当にいい音がするスピーカーはハイレゾ対応なんてしょぼいウリ文句は添えてないものです。

ハイレゾ対応というのは単純に20KHz以上でも周波数出力の反応が出るものを言うだけなのでそんなもん出てるかどうかも人間の耳では感知できません。

音質にこだわるなら1KHz前後の2オクターブ間で変な音圧の凹みが無いスピーカーを選ぶといいです。

ユニットの正面だけでなく30度60度でのグラフも出てるのでFOSTEXなんかのユニット仕様表見てみるといいです。

これらに比べてメーカー製のスピーカーがどんだけ胡散臭いかがよくわかります。

スピーカーなんてどんなものでも箱に入ったものなら普通に80Hzから10KHzは出てるもんです。

そんな数あるスピーカーでも1KHz前後2オクターブの特性がダメダメなものが多い。

こればっかりはユニット特性見ないとわからない。

しかしそこはメーカーが隠してるので数十万円するスピーカーでもその真実が不明。

ネットワークにドイツ製の高価なモノを使ったとか、、

そんなもん音への影響小さすぎるわ!と言いたくなる

そんなメーカーとウリ文句が多いのが現状です。

メーカーによるコンデンサのチューニングはたしかにすごい。

それはB&WやJBL使ってるとよくわかります。

内部ネットワークはずして自分で組むとクソみたいな音になるから。

でもね、

それ以前にユニットの特性を表向きに出してみろよと言いたいわけです。

どんなに高価なスピーカーでも

実際に自分の部屋に持ち込んで聞かない限り良い音と感じることが出来ないのが現実。

せめて商品説明で各周波数における音圧のグラフを素人でもわかるくらい明確に表示してくれたら一発で良い音かどうかの判断できるんですけどね。

やらないだろうなコンシューマー向けメーカーは。

そんなことしたらほとんどの商品が売れなくなるかだろうから。。

スピーカーてのは

その出力特性を丸裸で公開しているメーカーが信頼できる。

ユニット売るメーカーが一番信頼できますよ。

マイナーな自作系メーカーのスピーカーはマジでいい音しますよ。

それ以外の製品はどれもこれも自分の好みにあうかどうかは判断できません。

買って後悔するか

後悔をしないために良いものと思い込むしか解決法は無いのです。

良い音を聞くためには一回FOSTEXとかのユニット使ってスピーカー自作してみるとよくわかります。

あるいはヤフオクでそういう中古買うか。。

その上でそれと比較して周波数をアプリなんかで比較しながら好みのスピーカー構造をイメージしていくと自分だけの良い音にたどり着けます。

これ以外の近道は無いかも。

そう思う次第です。

スピーカーなんか家に置けないくらいいっぱい買うといいよ。

最後に残るのが一番好きな音ですから。

最後の微調整でiTunesのイコライザー

これ環境対応でみごとに大活躍します。

イコライザーってそうやって使うものなのです。

最後に繰り返します

個人的にはこのバックロードホーンとこの中華デジタルアンプこれにiTunesのイコライザーで十分最高な音だと感じる。

そんな耳の持ち主の独り言です。