完成品のネットワークを試したりしてマルチアンプ駆動なんかを試みるようになった。

いろいろ試したことのメモを書き残しておく。

DACの音質比較 CD-N301とTEAC501UD

AirplayによるCD-N301への接続とUSB経由でのTEAC 501UDの音の違いは自分の耳ではわからない。A-S1000、L590AX、デジタルアンプSMSLで聴き比べしたがほとんど差を感じない。マルチアンプ化の最中なのでDACやアンプの音質差などは、もはや全く関係ないというか変化が微小すぎてわからない。

AirplayによるCD-N301への接続とUSB経由でのTEAC 501UDの音の違いは自分の耳ではわからない。A-S1000、L590AX、デジタルアンプSMSLで聴き比べしたがほとんど差を感じない。マルチアンプ化の最中なのでDACやアンプの音質差などは、もはや全く関係ないというか変化が微小すぎてわからない。

よってDACは当分このままでよしとする。どっちもいい音だし。

iTunesをMacBook Pro経由とWindows(レッツノートCF-S8 VAIO Pro13)で比較したがこれも大差なし。TEAC 501UDにWindowsでつなぐとジジジジジジとノイズが出ることがたまにある。接続機器を繋ぎ変えた時や機器の上にリモコンおいた際などに発生。Windowsだとこのあたりが面倒なのでMacBook ProでUD501を使うことにする。

今のところどの組み合わせでもAirplayとDAC経由でiTunesの音質は差を感じない程度の差だと思う。

続いてマルチアンプのバイワイヤリング

B&W CM5バイワイヤリング、マルチアンプ駆動

B&W CM5は内蔵ネットワークが高級パーツで出来てるので3ウェイ化でいろいろ試してもあまり良くならない。普通にアンプ2台でバイワイヤリングして内蔵ネットワークの4Khzで使うほうが切れがよくクリアな音を出しやすい。

接続はプリメインアンプのA-S1000プリアウトを使ってデジタルアンプへプリアウト。A-S1000が広域担当、SMSL SA98Eが低域担当が一番いい感じだった。(その他真空管アンプなども組み合わせたがこれが現状ベストだった)

クロスオーバーネットワーク使うのは結構面倒

2ウェイだとあまり大きな逆位相は出ないけど3ウェイ化するとやたらとあちこちにディップが出る。逆位相が出やすいみたい。

JBL4312BMK2でも同じようにクロスオーバーいれてみた(LPF 800Hz HPF4HKz)がノーマルのまま2213H(ウーファー)をフルレンジ駆動させてスコーカーとは位相反転させる状態が一番音のつながりが安定してる。4312のウーファー2213Hはフルレンジとして結構優秀な性能があり、周波数曲線を見ると800Hzより上で減衰して2Khzあたりに山が出るのでこのあたりがいそう反転しやすいポイントと感じる。

ネットワークで調整するのは難しいと思ったので手軽にチャンネルデバイダーを使って試してみることに。

雑誌STEREO付録のFOSTEXチャンデバ2chを使う

AmazonでStereoの付録付きを探して入手。

今のところ一番安いチャンデバはこれなので練習用にはよいかと思った。

2チャンネルで1KHzから10Khzでクロスポイントを可変式で切り替えできるので便利。

UD501から直接繋いで、プリメインアンプのL590AXとSMSLなどへ振り分ける。

100Hzでのダンピングファクターが大きいL590AXに低域を割り当てる1KHz以下でテスト

広域はデジタルアンプ(160W×2)へ割り当て。

ボリュームの位置は上の2つの写真の位置関係がいい感じだった。

JBL4312Bmk2を自作スピーカーのベースにしようと入手したのでついにその時が来た。

チャンネルデバイダーで低域1Khz以下を4312のウーファー2213Hに割り当てるため加工する。

JBL4312BMK2をバイワイヤリング対応に改造

改造というか内部の配線を少し変えただけ。

ネットワークいれたら繋がりが難しかったので2213Hをそのままアンプから直でつなげるようにした。

市販のスピーカーターミナルを装着するためウーファーを外す。

エンクロージャーが最薄部でも20mmあるので結構分厚い。

普通にターミナルをつけるわけには行かず、、

純正のターミナルポートに4mmドリルで穴あけ

こんな感じの穴をあければターミナルを2コ追加できるくらいのスペースはある。

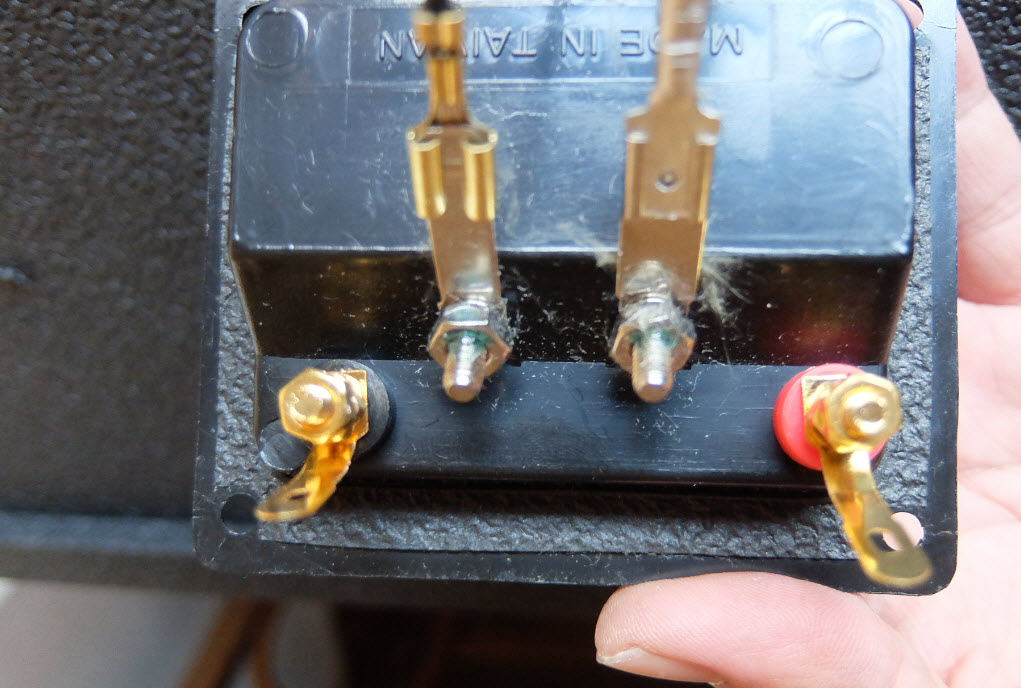

取り付けるとこんな感じ。

4個のターミナル。

新しいほうが2213Hへ直接繋がる

Amazonで同じサイズのターミナルカバーがあるので入手した。

純正は少し割れてるのでこのテスト終わったら捨てる予定。

ノーマルのネットワークから伸びてる2213Hへ繋がるケーブル。黒い線入りがマイナス端子へ繋がってた。

新しい端子から2213Hへ直接ケーブルを繋ぐ。

もとのターミナルから繋がるケーブルはそのまま内部の純正ネットワークへ繋がったまま。

純正のツイーターとスコーカーは8Ωを2コ繋いで4Ω状態(だと思う)。これがウーファーをに繋がって全体で6Ωになる仕掛け(だと思う)。

ウーファー213Hは8Ω。

チャンデバ1Khz以下をアンプへ

アンプから2213Hへ直接繋ぐ。

広域をウッドコーンスピーカーの8センチユニット(4Ω)へつなぐとかなり自然な繋がり。

KEFのサラウンドスピーカー(8Ω)もテストしてみたがどのアンプで鳴らしても出力不足になるので広域は相当な能率があるスピーカーじゃないとJBL2213Hとはマッチしないことが判明。

なのでノーマルはスコーカー104Hとツイーター035Tiを合わせてインピーダンス下げてバランスとってるのではないかと思う。

ちなみにバラすまでは4312はツイーターもスコーカーもアッテネーター全開で使ってた。

目指す音は4343あたりのホーンから出るカキーン!ボーン!と来る高音を目指すので4312の高音は全開でも全く不足する。

そのためヤフオクで手頃なホーンスピーカーを探す。

ジャストサイズでいいのを見つけた

FOSTEX FT600ホーン&ドライバー

ウッドコーンもかなりいい線いってるけど、どうしてもホーンのような野太いボーカルになりにくい。ラッパの音は綺麗にキンキンなるものの上品過ぎる。

軽い低音を出す2213Hとマッチするのはやはりホーンではないかと思う。

ホーンスピーカーのイメージを見るため耳に手を当てて音を集めながらスピーカーの合成音を聞いているとやはりチャンデバによる2ウェイ化でかなり4312が4343ぽい音の出方に鳴ってる気がした。

実際にホーンを導入して激変

もっと大きなホーンじゃないと1Khz以上でのクロスで野太いボーカルは再生できないかなと思ったけどそもそも30センチウーファーで小さいエンクロージャーの4312が4343みたいな野太いボーカルを出せるはずがない。

しかしやや高い音質でも似たような声が飛び出しピアノや金管楽器がキンキン来るような音には近づけられた。

アンプの組み合わせもA-S1000、L590AX、SMSL、ソフトンModel8(真空管)と上下変えながらクロスポイントも変えながらテストしたが最終的に

低域 LUXMAN L-590

広域 ヤマハ A-S1000

クロスポイント 2Kh~3Khz

とするのが一番ボーカルが前に出つつ可能な限り野太い音質にすることが出来た。

ただし音量はL590AX(プリアウト)で9時位置(Dbメーターで-40db以上出す必要がある)

クロスは以下の様な位置

DAC → 付録チャンデバ →L590AXと高域用アンプ

という組み合わせだとJBL2213Hが1Khzでハイカットされるので綺麗な音質になりやすいがキンキンのボーカルは出ない。

なので

DAC → L-590AX(バランス接続) → プリアウト(RCA)→ チャンデバ → A-S1000

という接続で2213Hはフルレンジで鳴らしながらA-S1000ni広域を強めに出させることでノーマルの4312Bmk2のような鳴りっぷりになり、かつ強烈な2Khz前後の発音が達成できた。

L-590AXで低域の100Hzを3dbほど増強することでウーファーのサイズ不足をごまかす。

ブーストしすぎると硬い低音になるので好みではなくなる。

チャンデバのクロスを1Kh~2Khzだとなかなかボーカルが野太く前に出てきにくい。

チャンデバのクロスを1Kh~2Khzだとなかなかボーカルが野太く前に出てきにくい。

ここでA-S1000のトーンコントロールを使う。

2.5Khz~3Khzあたりでクロスさせた音をA-S1000に送り広域のトーンコントロール(3Khz)を3db程度増強。

すると1Khz前後の音圧が見事に立ち上がりボーカルがかなり前に出てくる4343風の音になった。

15インチウーファーに大型エンクロージャーの4343と実際に比べるとさすがに物足りないけど、1ンプ1台では到底出せない音がマルチアンプによって簡単に出せうようになる。

今までクリアだと思ってた音がすべてこもって聞こえるくらいマルチアンプは自分にとって画期的な音だった。

低音がも中域も広域もクッキリ肉厚があり軽めの低音がベースになって出来上がる全体温がなかなか好みの音に近い。

大きな4343は家に置けないし、狭い場所でうまく鳴らせる気がしないのでとりあえず4312という小さなブックシェルフで大型スピーカーっぽい音を鳴らす試み。

まあまあ成功。

古いJAZZでボーカルやサックスの音がキンキン耳に刺さるようになった。

耳に刺さる音というのはアルテックとかJBLの大型スピーカーで聴いたタイプのものにだいぶ近いが、基音になるベース音が所詮12インチの70リットルからの音なのでまだまだ物足りない。

でもけっこう楽しいマルチアンプ化。

サブシステムはマルチアンプのマルチスピーカーで勉強する環境になってしまった。

比較用としてメインはシンプルに

メインシステムは出音の比較用にシンプルにした。

真空管300Bのソフトンmodel8とSMSL SA98E切り替えで音チェックできるようCD-N301からアンプへ、そしてCM5へシングルワイヤで接続。

これをベースにお店で聴いた音と比べながら音質調整する。

雑誌の付録のチャンデバですが、これを入手して音の出し方がいろいろあるんだなとかなり勉強になりました。

RCAケーブルで接続できるのもありがたい。

ホワイトノイズも可聴範囲ではそんなに出ないけど、電源オンオフでポップノイズが激しいのが難点。

でも使い勝手がいいので今後も愛用できると思ういます。